Putin tenta reverter declínio russo com agressão à Ucrânia

Vladimir Putin costuma dizer que o fim da União Soviética, em 1991, foi o maior acontecimento geopolítico do século XX. Faz sentido, especialmente no caso dele: foi esse divisor de águas que o levou à liderança da Rússia, segunda maior potência nuclear – mas não econômica – do mundo. No momento em que ele se torna o grande agressor ao invadir a Ucrânia, pondo a Europa de novo à beira de uma guerra em grande escala, sob outro prisma pode-se dizer que o líder russo joga uma cartada decisiva para manter o que resta da influência dos tempos da então poderosa URSS.

Se a questão pode ser entendida, não pode ser justificada. A população civil ucraniana já está sofrendo os horrores da guerra. Assim como sofreram os iraquianos nas duas Guerras do Golfo – a primeira deflagrada pelos EUA em 1991, com apoio da comunidade internacional, para livrar o Kuwait da invasão do Iraque; a segunda em 2003, por um capricho do presidente americano George W. Bush, cujas alegações para a invasão se provaram falsas. Assim como sofreram os afegãos, tanto na invasão soviética de 1979, que durou dez anos, quanto nas duas dos EUA, em 2001, para caçar Osama bin Laden e a al-Quaeda após os atentados às Torres Gêmeas, e em 2021, para destruir a organização radical Estado Islâmico.

Apesar de todo o poderio acumulado internamente, Putin viu, mesmo antes de sua ascensão à liderança russa, todo o arcabouço em que se sustentava a superpotência soviética ruir rapidamente. A chamada Cortina de Ferro, nome dado pelo Ocidente aos países da Europa Oriental que caíram em poder da URSS após a Segunda Guerra Mundial, era unida militarmente pelo Pacto de Varsóvia (uma espécie de versão soviética da Otan, a aliança militar ocidental). Dela faziam parte, além da própria URSS (com suas 15 repúblicas), Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia e Albânia.

Com a queda do Muro de Berlim e a reunificação alemã, as sucessivas proclamações de independência dos países-membros do Pacto e o fim da URSS (26 de dezembro de 1991), a situação mudou drasticamente para a Rússia. Dos 27 países que compõem atualmente a União Europeia, nada menos do que 11 (Bulgária, Estônia, Hungria, Croácia, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Eslovênia, Eslováquia e República Tcheca) estavam sob o guarda-chuva de Moscou. Dos cinco países “na fila” para entrar na UE, quatro (Sérvia, Albânia, Macedônia do Norte e Montenegro) eram aliados da URSS. Os mesmos 11 que aderiram à UE estão hoje entre os 28 membros da Otan.

O fim da Guerra Fria (entre os EUA e a URSS) significou, então, uma enorme redução da área de influência russa. Do antigo colar de proteção a Moscou, sobraram apenas Ucrânia, Belarus e Moldávia. Dos três, a Ucrânia é obviamente a mais importante, tanto em território (segundo maior da Europa, atrás apenas da própria Rússia), população (44 milhões) e riquezas – maior reserva europeia de urânio e a segunda maior reserva do mundo em manganês – e grande produção agrícola, para citar alguns itens.

O declínio não aconteceu apenas na esfera geopolítica, mas também em termos econômicos. Em 1980, somente a Rússia (sem contar as outras repúblicas soviéticas) tinha o sexto maior Produto Interno Bruto (PIB) do mundo. Em 2021, o país caiu para o 11o lugar, atrás do Brasil, em oitavo. Isso mostra a perda relativa da importância russa no cenário mundial. Ainda na Guerra Fria, a União Soviética sediou os Jogos Olímpicos de 1980, que se tornou emblemática por duas razões. O boicote liderado pelos EUA à competição e a figura da simpática mascote Misha – um urso, símbolo informal do país, reforçado nos tempos soviéticos. Difícil esquecer a cena do ursinho derramando uma lágrima no encerramento dos jogos, num efeito especial produzido por pessoas nas arquibancadas do estádio olímpico de Moscou.

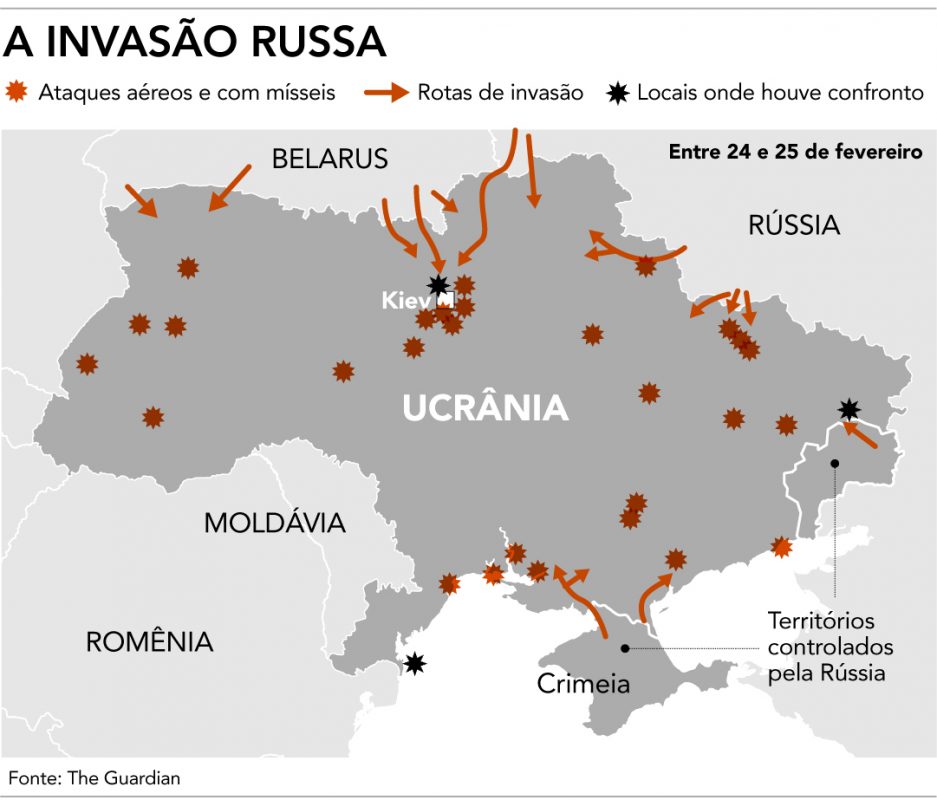

A Ucrânia começou a se inclinar para o Ocidente. Em julho de 2017, o Conselho da Europa aprovou a ratificação do acordo de associação do país à UE. E o governo pró-ocidental do presidente Volodymyr Zelensky também deseja ser admitido na Otan. Evitar isso se tornou uma questão crucial para Vladimir Putin, que, há quase dez anos, incentiva o separatismo de áreas ucranianas na fronteira com a Rússia, na região de Donbass. Em 2014, Moscou anexou a Península da Criméia e, às vésperas da atual invasão da Ucrânia, reconheceu a República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk, separatistas.

Moscou alega que um eventual ingresso da Ucrânia na Otan significaria, para o Ocidente, a possibilidade de estacionar armamentos, como mísseis, a poucos quilômetros do território russo. É óbvio que Putin não poderia esperar que isso acontecesse para iniciar sua campanha militar contra o país vizinho por conta da cláusula segundo a qual, se um país da aliança atlântica for atacado, os demais devem socorrê-lo militarmente. O mundo estaria, então, à beira de um conflito nuclear.

Embora a Segunda Guerra da Ucrânia (a primeira foi em 2013/14, terminando com a anexação da Península da Criméia) seja a maior intervenção militar russa em outra nação soberana na era pós-URSS, há uma série de conflitos em que o país tomou parte nas últimas décadas para manter sua área de influência.

Destacam-se as guerras da Chechênia, república do Cáucaso russo que proclamou sua independência de fato em 1991. Após tolerar a situação durante três anos, Moscou se lançou numa aventura militar que encontrou forte resistência chechena, sofreu muitas baixas e se retirou em 1996. Mas três anos depois, com Putin como primeiro-ministro e prestes a se tornar presidente, as forças russas entraram novamente no território após atentados na Rússia atribuídos a separatistas chechenos. Em 2000, Moscou retomou o controle da capital chechena, Grozny, arrasada pela artilharia e aviação russas. Houve dezenas de milhares de mortos dos dois lados e, desde então, um títere apontado por Putin mantém a república rebelde sob controle.

A Geórgia (terra natal de Stálin) foi outro país a sofrer uma invasão russa, em 2008, em apoio à Ossétia do Sul, que se rebelou contra o governo georgiano e teve o apoio de Moscou. Em cinco dias, a Rússia infligiu uma derrota esmagadora à Geórgia e, no processo, reconheceu a independência da Ossétia do Sul e da Abkházia, outra república separatista. Desde então, mantém forte presença militar na região.

A Rússia tem também papel decisivo na Guerra Civil na Síria, que se arrasta desde os protestos contra o presidente Bashar Assad, em 2011. Moscou tem grande interesse estratégico no país, onde tem sua única base naval no Mediterrâneo, na cidade de Tartus. A partir de 2015, Putin ordenou ataques aéreos e navais contra o grupo terrorista Estado Islâmico, que lutava para derrubar o governo Assad. O conflito sírio é muito complexo, também tem intervenção dos EUA e muitos grupos político-militares, jihadistas ou não, que se posicionam a favor do (com apoio russo) e contra o (com apoio americano) ditador Assad.

Em todos esses conflitos, há obviamente muitas baixas militares em todos os lados envolvidos. Mas é a população civil indefesa que sofre os horrores dos bombardeios, das buscas casa-a-casa, dos franco-atiradores, das balas dos tanques e da artilharia. Homens morrem nas frentes de batalha, mulheres, crianças e idosos nos bombardeios e ataques. A guerra move o enorme complexo industrial-militar que fabrica armamentos cujo custo poderia acabar com a fome e, em grande parte, com a pobreza no mundo. E traz como subproduto a triste procissão de refugiados em fuga das zonas de batalha, seja para outras regiões de seu país, seja para o exterior. Ao final de 2021, o total de deslocados e refugiados no mundo ultrapassou os 82 milhões de pessoas, segundo o Acnur, organismo da ONU encarregado de dar-lhes assistência.

FONTE PROJETO COLABORA