Pesquisador: Domingos T Costa

Poucos artistas da história colonial mineira despertaram tanta fascinação quanto Antônio Francisco Lisboa. Entre registros documentados e tradições orais, sua vida mistura fatos e histórias que desafiam a fronteira entre realidade e imaginação. A suposta enfermidade que marcou sua trajetória, junto à genialidade de sua obra, contribuiu para cercá-lo de uma aura quase mítica.

O mestre viveu no século XVIII, período de intensa devoção e de valorização de personagens que, guiados por ideais superiores, buscavam superar os limites da condição humana. A produção artística daquela época dialogava profundamente com temas de dor e salvação, refletindo o imaginário coletivo.

A trajetória de Antônio sugere que suas fragilidades físicas poderiam ter sido percebidas como parte de uma luta íntima, conferindo-lhe uma dimensão quase sagrada, na qual a arte se transformava em instrumento de elevação espiritual.

Para preservar não apenas o legado, mas também a figura do homem por trás da obra, o biógrafo Rodrigo José Ferreira Bretas, no século XIX, elaborou um retrato que ia além da aparência exterior, entrelaçando fatos, memórias e elementos que reforçaram o mistério em torno de sua vida.

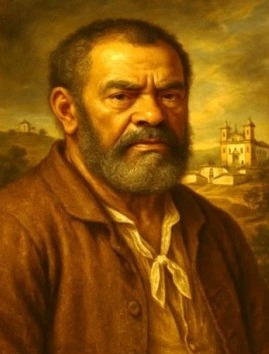

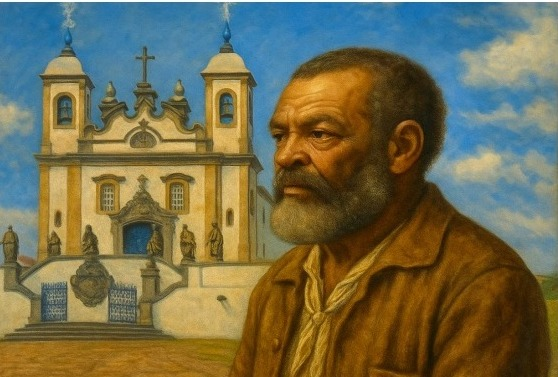

Segundo ele, Antônio Francisco era “pardo escuro, tinha voz forte, fala arrebatada e gênio agastado; de estatura baixa, corpo cheio e mal configurado, rosto e cabeça redondos e está volumosa; cabelo preto e anelado, barba cerrada e basto; testa larga, nariz retangular e algo pontiagudo, beiços grossos, orelhas grandes e pescoço curto.”

O RETRATO FALADO DE BRETAS

Utilizei a ferramenta de inteligência artificial ChatGPT, um chatbot adaptado à cultura e à linguagem portuguesas, para fazer o retrato falado de Antônio Francisco Lisboa, aos 69 anos, conforme as descrições de Bretas. Suprimi da ilustração quaisquer marcas de enfermidade.

Embora essa descrição traga traços do estilo da época, revela o esforço em compor uma imagem vívida e próxima do escultor que, com formões e goivas, moldou a fé barroca em pedra-sabão e cedro. Mais do que um retrato físico, o texto evidencia um temperamento forte e impetuoso — talvez essencial para compreender a intensidade dramática que salta das expressões dos profetas de Congonhas ou das cenas da Paixão, esculpidas com pungente teatralidade.

Esse testemunho ganha ainda mais valor diante da escassez de documentos pessoais e do pouco que se conhece sobre a vida íntima do mestre. O que permanece, sobretudo, é seu legado artístico. A narrativa de Bretas, embora distante no tempo, continua sendo uma das janelas mais claras para entrever o homem por trás da lenda.

Logo, farei alguns comentários sobre esse fato. O registro data de 25 de setembro de 1858, quando o Correio Oficial de Minas publicou um trabalho inédito que marcou o início da biografia como gênero aplicado à arte sacra brasileira: “Traços biográficos relativos ao finado Antônio Francisco Lisboa”, distinto escultor mineiro. A autoria do texto é atribuída a Rodrigo José Ferreira Bretas. Com base em relatos orais e documentos preservados pela comunidade de Ouro Preto, ele elaborou a primeira narrativa escrita sobre a vida e a obra daquele que viria a ser celebrado como um dos maiores nomes do barroco colonial.

Naquele período, o Brasil vivia o Segundo Reinado, sob o governo de Dom Pedro II. Apesar da estabilidade política da monarquia constitucional, o país ainda sustentava a estrutura escravocrata como base econômica, embora o tráfico atlântico de africanos estivesse proibido desde 1850.

O ano de 1858 foi marcado por intensos debates sobre a escravidão, tensões diplomáticas com a Inglaterra e transformações econômicas que redesenhavam o perfil das províncias. Minas Gerais, cujo ciclo do ouro já estava em declínio, buscava redefinir seu papel como polo cultural e intelectual. A capital provincial, Ouro Preto, concentrava o ensino superior, a vida política e os esforços para a construção de uma identidade mineira.

Bretas atuou em diversos setores da vida pública e intelectual e ganhou projeção nacional ao ser aceito como sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, logo após a publicação da monografia.

O impacto de seu texto na construção da memória de Antônio Francisco Lisboa — cujo nome até então permanecia quase restrito a registros eclesiásticos e à tradição oral — foi profundo. Ao descrever com detalhes o sofrimento físico do escultor, ele traçou um retrato humano e comovente do artista.

Um dos trechos mais citados revela essa sensibilidade: “As suas enfermidades físicas, que o tornaram decrépito desde a mocidade, nunca lhe tiraram a energia da alma e o vigor do gênio. […] Trabalhava assentado no chão, amarrando os instrumentos às mãos sem movimento.” (Correio Oficial de Minas, edição de 25 de setembro de 1858).

Esse trecho, imaginado e redigido por Bretas, foi decisivo para consolidar a imagem de um escultor resiliente e genial, que superava limitações físicas com uma força criativa incomum. Ao afirmar que Antônio Francisco, “apesar de sua condição física, era um gênio que nasceu para o cinzel e a inspiração religiosa”, o autor não apenas exaltava o talento do biografado, mas também o elevava à condição de símbolo nacional.

A monografia foi pioneira ao mencionar com clareza o vínculo do mestre Antônio com o trabalho escravo e os ofícios livres da época. Em outro trecho, o autor aponta: “Era filho natural de um arquiteto português com uma negra forra, e desde cedo iniciou-se no ofício com o pai.”

Esse registro é essencial para compreender a condição social e racial de Antônio Francisco Lisboa no contexto da sociedade escravocrata do século XVIII, além de reconhecer a importância da herança cultural afrodescendente na formação do barroco mineiro.

Ao reunir esses dados, Bretas não escreveu apenas uma biografia: fundou uma memória. A publicação permitiu que a figura do escultor se consolidasse como ícone da arte nacional, sendo, nas palavras do autor, “o mais ilustre artista que tem produzido o Brasil em matéria de escultura religiosa.”

Chama atenção a coincidência entre o relato de Rodrigo José Ferreira Bretas e o conjunto de informações que passaram a circular sobre Antônio Francisco Lisboa a partir de sua biografia, publicada em 1858. O suposto registro de 1790, onde o apelido “Aleijadinho” teria sido usado pela primeira vez em documento oficial, foi lido e citado apenas por Bretas, e o original jamais veio a público, o que levanta suspeitas sobre sua existência ou fidelidade.

Curiosamente, o primeiro retrato conhecido do artista, um desenho idealizado e romântico sem base em registros visuais contemporâneos, só apareceu no final do século XIX, décadas depois da biografia de Bretas. A associação entre esse texto e a imagem, surgidos muito tempo após a morte do escultor, revela a construção de uma figura lendária, alinhada ao gosto oitocentista por heróis trágicos e excepcionais. Assim, Bretas, educador, político e homem culto da província, não foi apenas o primeiro a contar a vida do Aleijadinho, mas também o principal responsável por fixar os elementos simbólicos, como o apelido, a doença e a genialidade, que moldaram a imagem do artista no imaginário nacional.

Ao longo dos anos, o texto de 1858 consolidou-se como referência incontornável para estudiosos da arte colonial. Sua repercussão foi especialmente notável entre intelectuais do século XIX que, atentos à necessidade de valorizar símbolos nacionais, encontraram no escultor mineiro a síntese do gênio criador brasileiro. A imagem do artista resiliente, forjado entre dores físicas e fé, ecoou entre os que buscavam construir uma identidade estética própria para o Brasil imperial e, mais tarde, republicano. “O mais ilustre artista que tem produzido o Brasil em matéria de escultura religiosa”, como o qualificou Bretas, tornou-se expressão de uma herança barroca que não era apenas artística, mas também espiritual e popular.

A ausência de novos documentos biográficos fez com que a narrativa daquele ano ocupasse um lugar quase exclusivo, sendo retomada, citada e, por vezes, reinterpretada por gerações posteriores, que nela enxergavam não apenas um relato histórico, mas o alicerce de um mito cultural que resistia ao tempo.

ANTÔNIO FRANCISCO É ENVOLTO EM MISTÉRIOS E HISTÓRIAS

A imagem mais conhecida do mestre do barroco mineiro ainda se perde em névoas e interrogações. Sem retratos contemporâneos que revelem sua verdadeira fisionomia, o rosto de Antônio Francisco Lisboa, o mestre Antônio, continua sendo uma procura, um desenho moldado por fé, memória e imaginação.

Entre as tentativas de delineá-lo, destaca-se um ex-voto encontrado no Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas. Pequena pintura de 20 por 30 centímetros, o quadro mostra uma pessoa morena, bem trajada, de mãos ocultas entre a veste, tendo ao fundo uma paisagem discreta, cujos traços especialistas julgaram compatíveis com a estética do escultor.

Em 12 de setembro de 1972, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por meio da Lei nº 5.984, atribuiu oficialmente àquela figura o título de retrato de Lisboa — embora o debate sobre sua autenticidade jamais tenha cessado.

A história da pintura é tão misteriosa quanto o seu personagem. Teria sido descoberta no início do século XX, na Sala dos Milagres do próprio Santuário, onde repousava entre tantas oferendas de fé popular. Em 1916, passou às mãos do antiquário Baerlein, como sendo a imagem do artista. Anos depois, o industrial Guilherme Guinle a adquiriu, crendo tratar-se de uma obra de Mestre Ataíde e, com gesto generoso, doou-a ao governo mineiro em 1941, durante a administração de Benedito Valadares.

O quadro, então, mergulhou no silêncio dos arquivos e só voltou à luz em 1956, quando o pesquisador Miguel Theodorovich Chiquiloff o reencontrou, adormecido em uma arca do Arquivo Público Mineiro. O interesse voltou a crescer; as dúvidas ressurgiram igualmente. O próprio Chiquiloff atribuiu a autoria ao pintor Euclásio Pena Ventura, acrescentando mais uma informação ao enigma.

Hoje, a pintura encontra-se no Museu de Congonhas, à vista de estudiosos, curiosos e devotos. Pode não se tratar de um retrato tradicional, ou nem mesmo representar o rosto de Lisboa. Mas ali está, discreta e silenciosa, envolta em aura e controvérsia, como mais uma tentativa de dar feição ao artista que esculpiu com mãos firmes e fé a paisagem eterna do barroco mineiro.

A assinatura, no detalhe da imagem (na parte inferior da moldura), realmente parece ser do artista. A grafia desgastada pode corresponder a ‘Euclásio P. Ventura’ ou a alguma variação abreviada semelhante.

Complementando o mistério das imagens, documentos materiais como os recibos emitidos por Antônio Francisco Lisboa oferecem uma base concreta para compreender sua obra e atuação. Esses recibos constituem fontes primárias de grande relevância para os estudos históricos e historiográficos da arte luso-brasileira do século XVIII.

Geralmente lavrados à mão e registrados em cartórios ou conservados por irmandades, esses documentos atestam a autoria das obras, os valores acordados, as condições contratuais e os materiais empregados, funcionando como provas formais de prestação de serviços artísticos.

Do ponto de vista metodológico, os recibos são fundamentais para delimitar o corpus documental atribuível ao artista, além de revelarem aspectos da organização de sua oficina, das relações com os comitentes e da inserção no sistema econômico e institucional da colônia. A análise cruzada desses registros com inventários post mortem, atas de irmandades e correspondências permite reconstituir com maior precisão a atuação profissional de Lisboa, contribuindo para desconstruir narrativas míticas e valorizar sua trajetória como agente histórico efetivo.

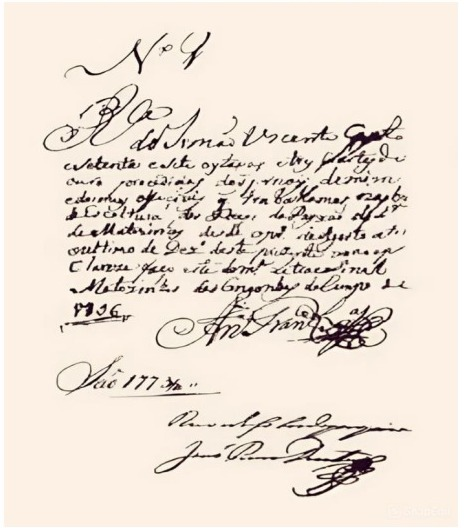

Para ilustrar a importância desses documentos, apresento transcrições de dois recibos emitidos por Antônio Francisco Lisboa.

RECIBO DA CONSTRUÇÃO DAS IMAGENS DOS PASSOS DA PAIXÃO

“Recebi do Irmão Vicente cento e setenta e sete oytavas e três coartos de ouro procedidos dos jornais de mim e dos meus oficiais que trabalhamos na obra esculturas dos Paços da Paixão do Senhor de Matosinhos desde o primeiro de Agosto até o último de Dezembro deste presente ano e para clareza faço este de minha letra e sinal. Matosinhos das Congonhas do Campo de 1796.”

Antônio Francisco Lisboa.”

Este recibo foi reconhecido por João Pereira Duarte, escrivão do Ouvidor geral da Comarca do Rio das Mortes.

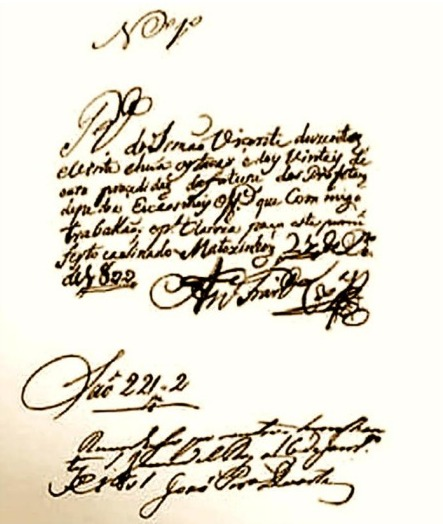

RECIBO REFERENTE ÀS ESCULTURAS DOS PROFETAS

“Recebi do Irmão Vicente duzentas e vinte e uma oitavas e dois vinténs de ouro procedidas da factura dos Profetas de pedra. Eu e os mais oficiais que comigo trabalham; e para clareza faço este por mim feito e assinado.

Matosinhos 31 de dezembro de 1800

Antônio Francisco Lisboa.”

Observação: O “irmão Vicente” mencionado pelo mestre do barroco é o 5º administrador do Santuário, Vicente Freire de Andrada, que esteve no cargo entre 1794 e 1809.

ANÁLISE TÉCNICA

Os recibos emitidos por Antônio Francisco Lisboa referentes aos trabalhos nas esculturas das Capelas dos Passos da Paixão de Cristo (1796) e dos Profetas (1800) no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo, constituem fontes primárias imprescindíveis para o estudo de sua trajetória artística e profissional. Esses documentos manuscritos, redigidos e assinados pelo próprio mestre, são provas formais da autoria, dos valores recebidos e das condições contratuais, além de oferecerem um panorama detalhado das práticas administrativas e técnicas em sua oficina.

No recibo de 1796, Lisboa declara o recebimento de “cento e setenta e sete oitavas e três quartos de ouro” pelo trabalho realizado entre 1º de agosto e 31 de dezembro daquele ano nas esculturas dos Passos da Paixão.

A referência aos “jornais de mim e dos meus oficiais” evidencia uma estrutura organizada de trabalho sob sua liderança, indicando o papel do artista não apenas como executante, mas também como gestor técnico e administrativo da oficina. A autenticidade do documento é reforçada pelo reconhecimento de firma realizado por João Pereira Duarte, escrivão oficial da comarca, conferindo-lhe valor probatório dentro do contexto jurídico da colônia.

Já o recibo de 31 de dezembro de 1800, relativo às esculturas dos Profetas, informa o pagamento de “duzentas e vinte e uma oitavas e dois vinténs de ouro” pela obra realizada por Lisboa e seus oficiais. Este documento ressalta o vínculo institucional do artista com a Irmandade do Santuário, sob a administração do irmão Vicente Freire de Andrada, figura chave para a realização das obras no período. A assinatura de Lisboa no recibo reforça a atribuição direta das esculturas a ele, tornando-se um testemunho incontestável de sua presença histórica e profissional.

Ambos os recibos são essenciais para a delimitação do corpus documental de Antônio Francisco Lisboa, oferecendo elementos concretos para a compreensão da organização interna de sua oficina, das relações com os comitentes religiosos e das condições econômicas da produção artística no Brasil colonial. Além disso, contribuem para a desconstrução de mitos que cercam sua figura, ressaltando sua condição de agente histórico ativo e líder de um complexo sistema produtivo no século XVIII.

ANÁLISE CALIGRÁFICA COMPARATIVA DOS RECIBOS

A presente análise foi feita a partir de uma leitura comparativa entre dois recibos manuscritos ligados a Antônio Francisco Lisboa: um referente ao pagamento pelas Imagens dos Passos da Paixão e outro à encomenda dos Profetas de pedra-sabão. Com base na paleografia histórica e no apoio de ferramentas de Inteligência Artificial, foram observados elementos caligráficos, linguísticos e materiais que contribuem para a compreensão da evolução da escrita no final do período colonial e na transição para o século XIX.

Ambos os documentos pertencem a uma época de mudanças graduais na forma de registrar informações no Brasil, entre o declínio da administração portuguesa e os primeiros sinais da modernização gráfica. O recibo relativo às Imagens dos Passos da Paixão apresenta caligrafia cursiva formal, de traços sóbrios e estrutura reverente, com linguagem detalhada. Esse estilo remete ao barroco tardio, em que a solenidade do texto refletia o espírito da época. Já o manuscrito relacionado aos Profetas de pedra-sabão exibe grafia mais fluida, inclinada e ornamentada, com influência do estilo copperplate, cuja difusão se intensificaria nas décadas seguintes com o aperfeiçoamento técnico e gráfico.

As diferenças entre os instrumentos de escrita também se evidenciam nos traços. O primeiro documento, datado de quando Antônio Francisco Lisboa contava 68 anos, sugere o uso da pena de ave, amplamente empregada no século XVIII. O segundo, redigido quatro anos depois, apresenta características que indicam a possível adoção da pena metálica — inovação em desenvolvimento naquele período e que se tornaria comum nas décadas de 1820 e 1830, sobretudo em meios urbanos e registros oficiais.

As assinaturas reforçam o contraste entre os dois manuscritos. O recibo das Imagens dos Passos da Paixão traz três assinaturas, uma delas com grafia bastante rebuscada. No caso dos Profetas de pedra-sabão, duas assinaturas ornamentadas mostram o apreço estético pela caligrafia como sinal de autoridade e legitimidade. Ainda que ambas revelem o cuidado com a forma, nota-se no segundo documento um refinamento visual associado a novos padrões gráficos.

Essa comparação permite identificar não apenas mudanças estilísticas, mas também culturais e materiais. Os dois recibos, além de comprovarem transações e serviços relacionados à obra de Antônio Francisco Lisboa, testemunham transformações mais amplas no modo de registrar a realidade. Cada traço e escolha gráfica carrega marcas do tempo e aponta para a transição de uma tradição barroca para uma escrita mais técnica, direta e moderna. Trata-se, portanto, de uma leitura que vai além da letra e alcança o espírito de uma época em mutação.

A TRAJETÓRIA DE ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA

Para este levantamento cronológico, adotei como marco inicial a data de nascimento de Antônio Francisco Lisboa, em 26 de junho de 1737. Ao longo de aproximadamente sete décadas, o artista consolidou-se como figura central na história da arte brasileira, deixando uma vasta e significativa produção nas áreas de arquitetura, escultura e talha, sobretudo em centros urbanos de Minas Gerais.

A seguir, apresento uma linha do tempo com algumas de suas realizações, associadas à idade aproximada que tinha à época da execução. Tal abordagem permite observar sua evolução artística, bem como os contextos históricos e sociais que moldaram sua obra, com base nas informações disponibilizadas pelo Museu Aleijadinho, situado em Ouro Preto.

A trajetória artística de Antônio Francisco Lisboa, marcada por talento precoce e dedicação contínua, desenvolveu-se ao longo da segunda metade do século XVIII, revelando um artesão que soube aliar tradição e inovação nas artes coloniais. Desde os primeiros passos como aprendiz até as grandes obras que consagraram seu nome, Lisboa construiu um percurso singular, atuando no desenho, na escultura, na talha e na arquitetura.

Aos 15 anos, em 1752, integrou-se à oficina de seu pai, mestre Manuel Francisco Lisboa, realizando seu primeiro projeto reconhecido: um desenho a sanguínea para o chafariz do pátio do Palácio dos Governadores, na atual Praça Tiradentes, em Ouro Preto.

Em 1760, aos 23 anos, foi-lhe atribuída a execução dos altares da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Santa Rita Durão. Também trabalhou na talha dos retábulos da Igreja do Bom Sucesso, em Caeté, incluindo esculturas devocionais como a de Santa Luzia. No ano seguinte, esculpiu o chafariz do Pissarrão, no Alto da Cruz, próximo à Igreja de Santa Efigênia. Em 1763, aos 26 anos, realizou sua primeira obra com linguagem arquitetônica: o frontispício e as torres sineiras da matriz de São João Batista, em Morro Grande (atual Barão de Cocais), além da imagem de São João Batista na fachada e da cartela do arcocruzeiro.

Em 1766, aos 29 anos, concebeu o projeto da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, incluindo as imagens do frontispício e a fonte-lavabo da sacristia. No ano seguinte, perdeu o pai, sem ser contemplado no testamento, que favoreceu apenas os filhos legítimos da esposa do mestre Manuel. Em 1768, alistou-se no Regimento da Infantaria dos Homens Pardos de Ouro Preto, conciliando por três anos o serviço militar com a intensa atividade profissional. Nesse mesmo ano, recebeu a encomenda da fachada principal da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Sabará, e produziu os púlpitos da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto.

Entre 1770 e 1773, intensificou sua atuação em Sabará, reformulando sua oficina conforme o modelo corporativo de ofícios e assumindo diretamente as empreitadas, o que ampliou significativamente seus ganhos. Executou as esculturas do portal e a fonte-lavabo da sacristia da Igreja do Carmo, finalizadas em 1780 com a colaboração de Francisco Lima Cerqueira. Nesse período, voltou a trabalhar na fachada do Carmo de Ouro Preto, emitiu pareceres sobre projetos diversos, como o da Igreja de São Manoel do Rio das Pombas, e colaborou na ornamentação de igrejas como a do Pilar e das Mercês e Perdões. Em 1772, ingressou na Irmandade de São José, em Ouro Preto, sendo eleito juiz seis anos depois.

Entre 1774 e 1776, recebeu importantes encomendas, como o projeto da Igreja de São Francisco de Assis de São João del Rei. Também atuou nas igrejas do Carmo de Sabará, São José e São Francisco, além de colaborar na construção da Casa do Açougue Público, em Ouro Preto. Em 1776, foi convocado para trabalhar na reconstrução de uma fortificação no Sul, mas, após breve estadia no Rio de Janeiro, acabou desconvocado.

Em 1777, aos 40 anos, no Rio de Janeiro, reconheceu judicialmente a paternidade de um filho, Manuel Francisco Lisboa, com Narciza Rodrigues da Conceição. Naquele período, segundo alguns pesquisadores, já sofria de uma doença degenerativa que deformava progressivamente seu corpo, especialmente as mãos, impondo-lhe severas limitações físicas e intenso sofrimento. Ainda assim, manteve-se ativo na carreira, realizando importantes trabalhos nos anos seguintes, o que leva a questionar a real gravidade da enfermidade.

Em 1778, executou talha dourada no interior do Carmo de Sabará. No ano seguinte, liderou uma grande equipe em obras em Ouro Preto, Mariana, Barão de Cocais e Caeté. Reformulou o retábulo da capela-mor da Igreja de São Francisco e construiu o balcão da Igreja da Assunção de Nossa Senhora, em Mariana. Entre 1780 e 1781, concluiu obras em Sabará, Barão de Cocais, São João del Rei e Ouro Preto.

Em 1782, sua obra foi elogiada no levantamento dos fatos notáveis ordenado pela Coroa e realizado pelo segundo vereador da Câmara da Cidade de Mariana, capitão Joaquim José da Silva.

Em 1785, foi contratado para examinar obras na matriz de São João Batista, em Barão de Cocais. Em 1789, no auge da fama, recebeu a encomenda do altar-mor da Igreja de São José, da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, e trabalhou em elementos litúrgicos na Igreja de São Francisco de Assis.

Entre 1790 e 1794, dedicou-se intensamente ao retábulo do altar-mor da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, considerada sua obra-prima. Entre 1794 e 1796, encerrou suas contribuições nos portais das igrejas de Nossa Senhora do Carmo e de São Francisco de Assis, em São João del Rei.

Entre 1796 e 1805, dos 59 aos 68 anos, foi contratado para os trabalhos no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo, onde concebeu seu legado mais notável: o conjunto dos Doze Profetas e os Passos da Paixão. Essas criações exigiam elevado domínio técnico, precisão artesanal e vigor físico. Embora haja registros de uma enfermidade de causa desconhecida aos 40 anos, sua contratação, quase duas décadas depois, pelo administrador do Santuário do Bom Jesus, Vicente Freire de Andrade, evidencia a plena confiança em sua competência técnica e artística para liderar uma empreitada de tamanha envergadura.

A execução das esculturas no Santuário, que se estendeu por cerca de nove anos, foi concluída quando o mestre Antônio já contava 68 anos. Tal realização não apenas consagrou seu nome como o maior expoente das artes coloniais brasileiras, como também demonstrou sua notável capacidade de enfrentar desafios e conduzir, com absoluto domínio, uma obra de escala monumental.

Sua trajetória revela um artista de talento extraordinário, cuja maestria e força criativa desafiaram não apenas os limites técnicos da escultura em cedro e pedra-sabão, mas também os obstáculos impostos por seu tempo — e, possivelmente, por uma condição de saúde até hoje não completamente esclarecida. Ainda assim, persiste na historiografia e no imaginário popular a alcunha “Aleijadinho”, termo amplamente difundido, porém carregado de conotações pejorativas e simplificadoras.

Reduzir sua identidade a uma suposta debilidade física, sem diagnóstico conclusivo, obscurece a grandeza de sua obra e a complexidade de sua atuação profissional. É, no mínimo, paradoxal que um artista de tamanha envergadura seja lembrado por um apelido que ressalta limitações, em vez de celebrar sua genialidade. Longe de representar um tributo, o termo historicamente consolidado funciona como um rótulo que diz mais sobre os preconceitos da sociedade colonial do que sobre o homem por trás da criação. Em vez de exaltá-lo por sua inteligência plástica, domínio técnico e contribuição ímpar ao patrimônio artístico nacional, a repetição dessa alcunha perpetua um olhar estreito e, por vezes, desrespeitoso.

Revisitar essa narrativa é um ato de justiça histórica. Reconhecer plenamente a obra de Antônio Francisco Lisboa exige uma leitura crítica, livre de estigmas. Ao evocarmos seu nome, não recuperamos apenas a lembrança do homem, mas também a presença do mestre escultor, arquiteto e entalhador cuja arte ultrapassou as limitações impostas, não pela doença, e sim apesar do preconceito que a ela se vinculou.